ブラウザで遊べる無料のおみくじアプリは?

- 作成日: 2024-04-09

- 更新日: 2025-07-18

- カテゴリ: おみくじ

当運営が公開している無料のおみくじアプリを解説します。

この記事を読むと・・・

- 当運営が公開しているおみくじアプリの詳細

- おみくじアプリの遊び方

がわかります。

おみくじを引いて今日の吉凶を占いましょう。

猫撫神社

当運営が公開しているおみくじアプリ・・・。

その名も「猫撫神社(ねこなでじんじゃ)」です。

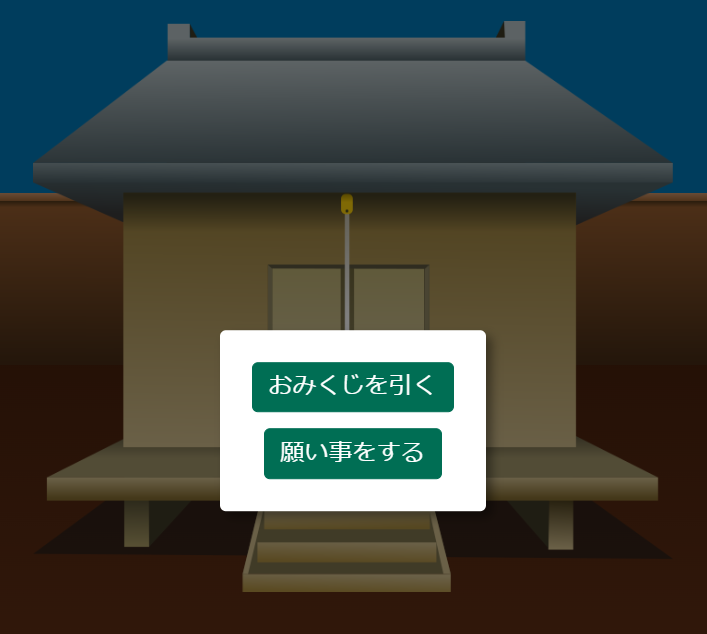

このアプリには以下の機能があります。

- おみくじを引ける機能

- 願い事を出来る機能

おみくじを引いて今日の吉凶を占うのもよし。

願い事をして神様に聞いてもらうのもよし。

おみくじは全部で100種類あります。

毎日一枚引いたとして、100種類全部引けるのにはどれぐらいの時間がかかるのか、それは運営にもわかりません。

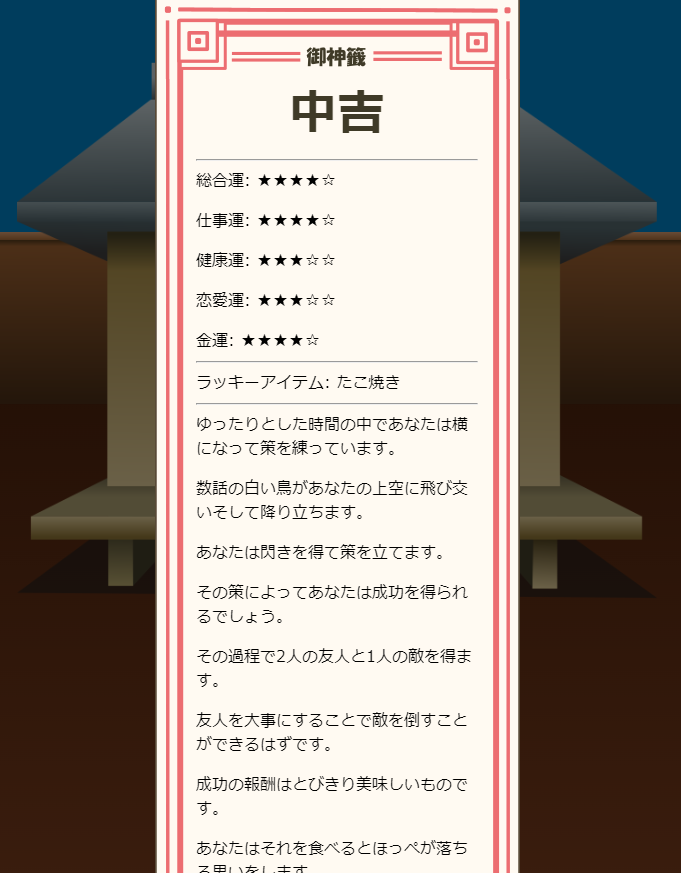

おみくじは大吉、中吉、小吉、吉、凶があり、その時の運勢によって引けるおみくじは変わります。

おみくじにはこれからどうしたらいいのかというアドバイスが書かれており、このアドバイスを参考にすれば運勢が開けるかもしれません。

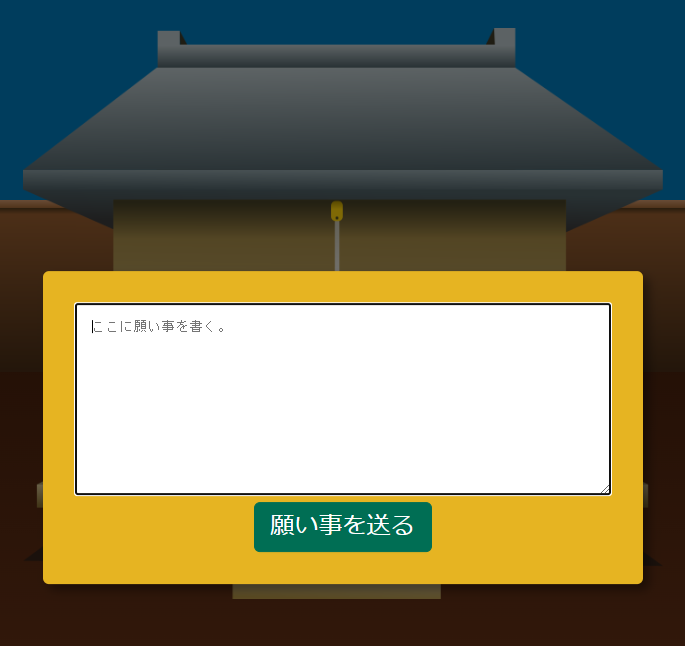

願い事は神社に住んでいる神様に届けられる仕組みになっています。

送信された願い事はサイトには保存されず、運営も見ることができません。

願い事は神様にだけ届けられます。

以下の願い事フォームから・・・

以下のように願い事を送信できます。

当運営が公開しているおみくじアプリ、ぜひ遊んでみてください。

おみくじはどんな時に引きたくなるか?

おみくじはどんな時に引きたくなるでしょうか?

私は、何かやろうとするときに引きたくなります。

これからやる事がうまくいくかとか、そういう占い的な目的でおみくじを引きます。

それで大吉が出れば自身を持って事に当たれます。

逆に良い吉凶が出なければ、用心して事に望むことになります。

有料おみくじと無料おみくじの違い

当サイトのおみくじは無料おみくじです。

一方、神社などで販売しているおみくじは有料です。

これの違いは何かあるのでしょうか?

大きな違いは、有料の方はちゃんとした神社が運用しているという点です。

ちゃんと神様に仕えている宮司さんや巫女さんがいて、その人たちが運営しておみくじを販売しています。

つまり神様には大変近い存在のおみくじと言えます。

いっぽう当サイトのおみくじは、運営者は宮司でも巫女でもありません。

また神様に仕えているわけでもありません。

ただのアプリ開発者です。

しかし、当サイトのおみくじも1つずつ気持ちを込めて作っています。

ですので、おみくじをひかれる方もご安心ください。

おみくじアプリを作ろうと思った動機

当サイトがおみくじアプリを作ろうと思った動機ですが、これはよく覚えていません(笑)。

前のサイトから継承する形で、実はこのおみくじアプリは2代目なんですが・・・。

前の初代おみくじアプリはなんで作ろうと思ったんでしたっけね・・・。

なんか、アプリをたくさん作ってる時期があって、その中で思い付いたのがおみくじアプリだったんですよね。

おみくじを100個作る必要があったので、数か月かけておみくじを作りました。

初代の時に100個作って、それが消えちゃって、2代目でまた100個作ったんですよね。

だから合計でおみくじは200個以上作ってるんですよね・・・。

さすがにそれだけ作ると、おみくじを作るのも手慣れたものです。

おみくじマスターと言ってもいいかもしれません。

初代のおみくじは、ちょっと色々あって消えちゃったんですが、2代目のおみくじは初代のおみくじの反省点などを生かして、さらにブラッシュアップされています。

ですので、おみくじを引く人も満足していただけるかと思います。

なぜ「猫撫神社」という名前に?

アプリを「猫撫神社」という名前にした理由です。

私は、猫を信じています。つまり、猫にはスピリチュアルな、神秘的な力があると思っています。

ですので、猫の神様がいてもおかしくないだろうと思っているんですね。

猫の神様をまつる神社がインターネット上にあってもいいんじゃないかと思い、猫撫神社では猫神様をまつっています。

猫と言うと化け猫とか、妖怪も昔からいますし、やはり霊的な存在に近いんだと思うんですよね。

人間も霊的なところがあるし、人によっては敏感な人もいますので、猫の良い霊力が人々に幸せな影響を与えれば、それはそれで良いことなんじゃないかと思っています。

ですのでこのアプリも、猫の神様をまつるという意味で「猫撫神社」にしました。

おみくじの歴史

おみくじの起源は奈良時代から平安時代にさかのぼります。

国家や朝廷の重要な決定を行うときに、クジを引いて神様の意向を問うことが行われていました。

これを「神籤(しんせん、しんちゅう)」や「抽籤(ちゅうせん)」と呼びます。

現在の「おみくじ」に近いものを作ったのは天台宗の元三大師(良源、912-985)と言われています。

元三大師は比叡山延暦寺の高僧で、観音の功徳をもとに百首の歌(百籤)を詠み、それをもとに占う形式が作られたと伝わります。

おみくじで減税の行く末を占う

昨今は減税が騒がれています。

選挙でも減税や消費税の廃止をうたっている候補者がいるみたいです。

猫撫神社のおみくじで、減税の行く末を占ってみました。

結果は・・・。

「大吉」

大吉でした!

以下がおみくじの内容です。

総合運: ★★★★★

仕事運: ★★★★★

健康運: ★★★★★

恋愛運: ★★★★★

金運: ★★★★☆

ラッキーアイテム: 花束

あなたは世界の隅々まで見渡せる光の目を手に入れました。

その目によって世界の仕組みを解明することができるでしょう。

また、行く先々で人々に力を求められるかもしれません。

健康は食事、運動、睡眠によって得られます。

体温管理を常に意識し、温かい格好を維持してください。

また適度な運動をすることで新たなアイデアも得られるでしょう。

意中の人から思わぬボールを受け取るかもしれません。

そのボールをうまく返すことができれば関係が発展するでしょう。

発展した関係は美しく実ることでしょう。

ラッキーアイテムは花束でしたね。

花束と減税・・・。うーん、花の税が下がる・・・? んでしょうか・・・?

よくわかりませんが。

なにやら私が「光の目」なるものを手に入れるみたいで、これによって世界の仕組みを解明するらしいですね。

ふーん、世界の仕組みですか・・・。資本主義のことですね!

競争社会に疲れている我々が、減税によって世界の仕組みを解明する!

なるほど~、よくわかりませんが・・・。

あとは食事、運動、睡眠が大事みたいですね。

まぁ、大事ですよね。

クジといえば宝くじ?

クジといえば宝くじが思い付きます。

みなさんは宝くじは買いますでしょうか?

私はあまり買わないですね。

買って一等が当たれば何億ってお金が手に入るらしいですが・・・。

でも何億ってお金が急に入ってきたらどうなるんですかね・・・。

人生がおかしくなったりしないのでしょうか?

おかしくなりそうですよね・・・。

お金で身を亡ぼす人は結構多いと思います。

持ちすぎるお金は身を破滅させることがあると思います。

ですので、お金をたくさん持つ人は注意が必要です。

ユダヤ人のタルムードには、王冠のスズメ、という話があります。

これは王様を助けたスズメが、王冠を報酬としてもらって、その王冠を付けて飛んでいたら、ハンターにみんな狩られちゃった、という話です。

この話の意味するところは、多すぎるものを持つ人は、ハンターに襲われるということです。

つまり持っていることをひけらかすようなことはしてはいけないわけですね。